2024年06月24日

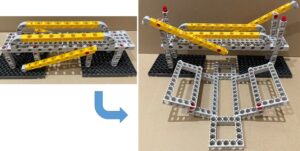

6/15は、平面(2D)・立体(3D)図形を学習し、三角形が構造的に強いことを学びました。そして、橋を作りました。写真左が、手順書の内容です。この橋は、三角形をつくることで強固になることを実感しました。後半は、船が通るために、橋げたをなくすという課題に挑戦。この橋を独自で改造する必要があります。皆さん悩みながらもヒントを参考にうまく改造(写真右)できましたよ

カテゴリ:STEM教育1st,はるる放課後等デイサービス,写真掲示板

2024年06月24日

6/15は、平面(2D)・立体(3D)図形を学習し、三角形が構造的に強いことを学びました。そして、橋を作りました。写真左が、手順書の内容です。この橋は、三角形をつくることで強固になることを実感しました。後半は、船が通るために、橋げたをなくすという課題に挑戦。この橋を独自で改造する必要があります。皆さん悩みながらもヒントを参考にうまく改造(写真右)できましたよ

カテゴリ:STEM教育1st,はるる放課後等デイサービス,写真掲示板

2024年06月24日

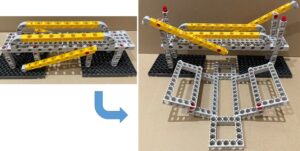

6/15は、Ⅹ座標、Y座標を学んで、プログラムでハートマークを移動させるプログラムを作りました。機種は、Windows11のパソコンで、アプリは、「Scratch」です。4月から、もう7回目なので、すっかり慣れています。

座標を使えば、キャラクタを思いのままに移動させることが出来ます。また、移動量を環境騒音の音量に同期させることも学びました。大きい声をだすとその分キャラクタを高くジャンプさせることができます。色んな工夫をして、みんな学ぶことを楽しんでくれました!

2024年06月21日

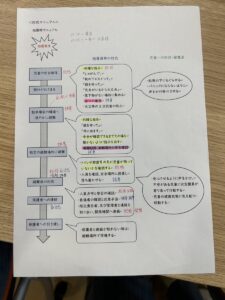

職員で地震を想定した避難訓練を行いました。

1階の本館、別館、事務所からの避難経路を確認し、子どもたちがいる時間帯を想定して、各役割に分かれて避難行動をとりました。

終了後、意見を出し合い、気づきから避難の大切さを再認識しました。

実際に災害が起こった時に慌てず、落ち着いて行動できるように、放課後等デイサービスでは、活動として子どもたちも

参加する避難訓練を実施していきたいと思います。

カテゴリ:会員専用お知らせ

2024年06月21日

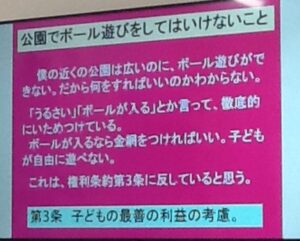

『子どもの権利条約』について職員研修しました。

『子どもの権利条約』とは、すべての子どもたちがもつ人権(権利)を定めた条約のことです。

『子どもの権利条約 第40条』をもとに普段の療育の中で、大人都合で声掛けをしていないか?子どもはその選択で本当に良いと思っているのだろうか?など療育内容を振り返りながら意見を出し合い、話し合いをしました。また、ビデオ視聴をして、日頃子どもたちの感じている疑問から権利が守られているかを考えました。

子どもたちの権利が守られているかということを心にとめながら日々の療育の中で子どもたちと関わっていきたいと思います。

カテゴリ:会員専用お知らせ

2024年06月09日

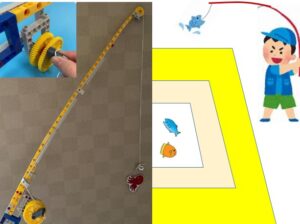

今日は、つりざおの仕組みを学びました。機械要素としては、滑車、車輪、てこを使います。

釣り針は危ないので、永久磁石を使いました。お魚は紙製ですが口にはクリップがついています。リールを巻きあげながら、釣った魚を引き上げて、楽しそうでした。

後半は、海釣りです。くじらやイルカは沖合なのでつりざおは届きません。皆さん、自分でさおを長く改造して、それらを釣り上げていました。

お友達と釣り糸が絡まることも多かったですが、少し気を使うことや、謝ることにもチャレンジできました。

カテゴリ:STEM教育2nd,はるる放課後等デイサービス,写真掲示板

2024年06月09日

以下をクリックしてください。

2024年度 6月活動内容(はるる 放課後等デイサービス STEM)V03

プログラム専科コース1stは、カリキュラムを1回繰り上げるよう変更しました。

(6月15日は、ボードゲームからScratchになります。)

カテゴリ:はるる放課後等デイサービス,会員専用お知らせ

2024年06月09日

昨日はWindowsに搭載されているお絵かきアプリ「ペイント3D」で名刺を作成しました。

プログラミングを学ぶ上で、その素材を作成するのに有効です。またアプリを使いこなすことで論理的思考回路も養われます。その準備にも、別のアプリ「カメラ」「スニッピングツール」「エクスプローラ」を学びました。いずれもWindowsの基本的なアプリなので、プログラミング以外にも活用できます。

名刺は、自分の好きなこと(もの)を書いて、自己PRを想定できました。パソコン操作にもすっかり慣れてきましたよ。

2024年06月06日

下記をクリックしてください